十四絃箏を考える④

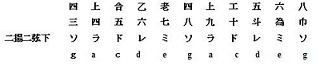

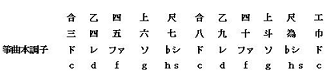

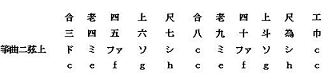

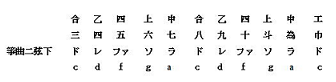

三線と箏の対音表

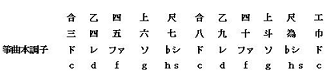

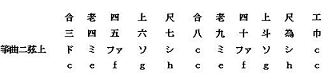

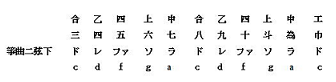

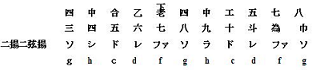

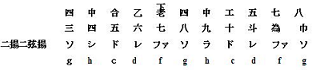

三線本調子に対しての箏曲4調子、三線二揚調子に対しての箏曲3調子、そして三下げ調子の音名を照らし合わせると

半音、全音の上げ下げの操作で全てが一元化できる。

箏曲本調子はド・レ・ファ・ソ・♭シ・ドのレと♭シをミとシに昇音すればド・ミ・ファ・ソ・シ・ドとなり箏曲二弦上調子が得られ、レとソを全音上げミ・ラとすればド・ミ・ファ・ラ・♭シ・ド箏曲四弦上調子と箏曲三下調子、

♭シを半音下げラとすればド・レ・ファ・ソ・ラ・ドで本調子二弦下調子と二揚本調子、二揚二弦上調子も二揚二弦下調子も同様の操作で安易に音名での共通性があり調弦の一元化がが可能になり、

が得られるが一と二の中間音d(レ)かe(ミ)を挿入することで十四絃箏にし

と一元化ができる。

三線と箏の対音表

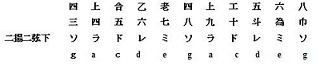

三線本調子に対しての箏曲4調子、三線二揚調子に対しての箏曲3調子、そして三下げ調子の音名を照らし合わせると

半音、全音の上げ下げの操作で全てが一元化できる。

箏曲本調子はド・レ・ファ・ソ・♭シ・ドのレと♭シをミとシに昇音すればド・ミ・ファ・ソ・シ・ドとなり箏曲二弦上調子が得られ、レとソを全音上げミ・ラとすればド・ミ・ファ・ラ・♭シ・ド箏曲四弦上調子と箏曲三下調子、

♭シを半音下げラとすればド・レ・ファ・ソ・ラ・ドで本調子二弦下調子と二揚本調子、二揚二弦上調子も二揚二弦下調子も同様の操作で安易に音名での共通性があり調弦の一元化がが可能になり、

が得られるが一と二の中間音d(レ)かe(ミ)を挿入することで十四絃箏にし

と一元化ができる。